2025-08-29

作者: 来源:平顶山日报

点击量:7

山河记忆——寻访抗战老兵|99岁张保华:抗战烽火淬山河 一片赤诚为人民

张保华老人生活近照

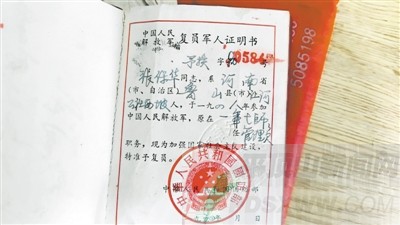

张保华的复员军人证明书

![]()

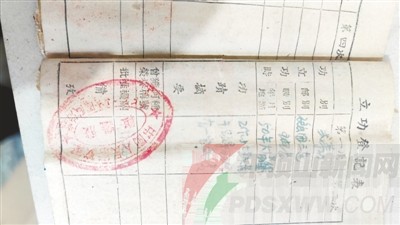

张保华的立功登记表

![]()

儿媳妇给张保华喂饭

□本报记者 胡耀华 文/图

8月15日,鲁山县瀼河乡瀼西村一个普通农家院里,99岁的张保华眯着眼睛坐在轮椅上,他50多岁的小儿子张丙武陪伴在侧。

得知来访的是记者,老人微微睁开了眼睛。

“父亲年龄大了,好多事情已经记不清楚了。”张丙武说,父亲年轻时经常讲自己的抗战经历,后来就很少说了。在张保华和儿子的共同回忆下,那段山河破碎、烽火连天的岁月呈现在记者眼前。

被抓壮丁参加抗战

张保华3岁时母亲病故,9岁时父亲离世,姐姐张凤华和姐夫刘殿臣把他养大。

1942年4月,河南省国民政府从洛阳搬迁至鲁山,各机关打杂人员短缺。经当地保甲介绍,张保华与村民张德、任水亭一起到省政府机关做服务生。

1944年,河南省国民政府又由鲁山迁至内乡县丹水镇(今属西峡县),包括张保华、张德、任水亭等编外人员就地解散。时任淅川县警察所所长的李如元托人捎信,说要开一家饭店,让张保华去见他说帮忙的事。

张保华前往淅川县见李如元,返乡行至内乡县途中,被国民党军队抓了壮丁。

“当时我想逃跑,被一名老兵劝阻,说被抓回来后会遭毒打,非死即伤。”张保华说,之后不久,没参加过训练的他被迫参加了西峡口战役。

“记得最清楚的是在蒲塘的一次战斗。”张保华回忆说,蒲塘当时由民团驻防,因有情报讲,日军增援部队将从蒲塘经过,遂调正规部队换防。那晚,张保华所在班潜伏在一条河流中间的土岗上,除了自身所带的枪支弹药外,每人面前还放着两箱打开盖子的手榴弹,身后隔河200米是营里的机枪阵地。

凌晨4时许,日军在河对岸集结完毕准备渡河时,战斗打响,张保华和战友把手榴弹扔向敌群,之后在机枪的掩护下撤回岸上。此次战斗击毙日军200多名,张保华的3名战友牺牲。

被俘后加入解放军

抗战胜利后,国民党部队整编,张保华所在部队被编入刘戡的整编29军90师。

1947年3月,国民党部队围攻延安。“听在青化砭和羊马河战役被俘放回来的士兵讲,解放军官兵平等,上级爱护下级,士兵拥护长官,我们都很羡慕。”张保华说,国民党军队长官克扣军饷、打骂战士,老兵欺负新兵,不少国民党士兵抱有能打就打,不能打就投降的想法。

1948年2月,解放军攻打宜川,张保华等人被俘,遂决定加入解放军队伍。

“解放军队伍与国民党队伍不一样。”张保华说,让他记忆最深的是,长途行军中班长帮他扛枪;后勤补助跟不上时,干部、党员总是让战士先吃,打仗时一个比一个勇敢。张保华觉得日子有了盼头,有活儿抢着干,表现积极。1949年5月,经班长李祥瑞和炊事班长贾兆牛介绍,张保华加入中国共产党。

1949年1月15日,张保华所在的西北野战军第一纵队改称中国人民解放军第一军,隶属第一野战军。

经过多次战争洗礼,张保华担任了班长,参加了第3军初级班干部理论学习班。他毕业证书上的“学习测验成绩表”记录了他的学习成绩:第一次考试88分、第二次95分、第三次95分。

1950年,张保华加入中国人民志愿军,参加抗美援朝战争。

朝鲜战役结束后,张保华所在部队留在朝鲜参与战后重建。他上山伐树、搬运沉重的建筑材料。严寒冻伤了双手,沉重的建材压弯了脊背,但国际主义精神的火焰在心中燃烧,支撑着他为朝鲜人民重建家园。其间,张保华因工作努力荣立二等功一次。“不过父亲的军功章不慎遗失了,只剩下这张立功登记表。”张丙武说。

退伍返乡投身生产建设

1954年,张保华离开部队回到家乡鲁山县瀼河乡。他不讲资格、不计名利、不挑不拣,立即投入到农村生产中。

当时不少群众生活困难、缺衣少食。经过考察,张保华发现利用冬季农闲时间到团城乡或熊背乡烧制木炭,运到县城或集镇上销售能挣到钱。他把这一想法告诉群众,可乡亲们听后直摇头,说没本钱,干不了。张保华拿出自家的积蓄分给有劳动能力的村民当本钱,并告诉村民“挣钱归你们,赔钱算我的”。这一年,宋治国、段富贵等9户村民在张保华的帮助下分别赚了十几万元(当时的旧版人民币1万元相当于现在的1元),生活得到了改善。

1957年,张保华任瀼西生产队队长,带领群众参与昭平台水库大坝建设、南北溢洪道修建等工程。后来他又担任瀼西大队大队长,带领群众继续兴修水利、发展生产。1970年3月到1980年2月,张保华担任瀼西村党支部书记。

张保华育有3男两女,长子张丙欣和三子张丙五被老人送到部队保家卫国,弟兄俩都是共产党员。这成为张保华一生最大的荣耀。

“现在生活好了,儿女、孙辈对我可好了。”提起眼下生活,老人乐呵呵地说。

张保华不抽烟、不喝酒,很少生病,记者问老人的养生秘诀是什么,老人笑着说,要想身体好,吃饭别太饱,做啥吃啥,不要挑食。

下载附件:

豫公网安备41017202000112号

豫公网安备41017202000112号